- アルソウム連合王国 United Six Crown Lands of Arthoum

- アルソウム族 The Arthoums

- ウランゲリ族 Ulangeri Tribe

- エマオ王国 Kingdom of Emao

- カルシ川 Karhusei River

- グディニャ君主国 Dominion of Ngdhiniya

- クルサ家 House of Khurtha

- 双剣 ”IOLD” and “PERKHETIEE”, The Swords of Arthoum

- 大ヤムスクロ湖 Great Jamscrow Lake

- ディエブ川 River of Dhievou

- バツェ王国 Kingdom of Batzhee

- ブレニ王国 Kingdom of Breni

- マハラビエ侯爵家 Marquess of Maharavie

- 山の兄弟 The Brotherhood of Our Mountains

- 公認四宗派

アルソウム連合王国 United Six Crown Lands of Arthoum

南大陸のほぼ中央に位置する立憲民主制の国家。憲法となっているのは帝国歴497年の「六祖西征」の時に作られた「アルソウム部族法」である。

東西・南北ともおよそ九〇〇-一〇〇〇km、人口はおよそ二〇〇〇万人。連合王国を構成するのはヤムスクロ王国、アバルサ王国、モヤンバ王国、マンガルメ王国、クンビア大公国、ブレル侯爵領の六つの領邦とラファル島の王室直轄領。

正式には「アルソウム連合王国」という国号は存在せず、クルサ家という家の当主が別個に相続している六つの領邦の君主権およびラファル島の統治権が、特殊な契約(後述)によって一体化されているという状態である。これらを公式文書では「アルソウムの六つの冠の地」と呼ぶ。連合王国国王という称号も厳密には存在せず、クルサ家の当主は「アルソウムの六つの冠の主」という尊称で呼ばれる。

もともと六つの領邦は歴史上の別の時期に別の一族によって建国されたものだったが、長い年月のうちにそれらの君主権が相続によってクルサ家という一軒の家に集まり、同君連合となった。だが、この同君連合はクルサ家の家内法によってのみ成立している状態であったので、いつまた分裂しても不思議ではなかった。この同君連合を二度と分離しないようにするため、クルサ家は全ての領邦の議会に対し「これ以降は他の五つの領邦の君主権を相続する者にのみ、この領邦の君主権を相続させる」という契約を交わし、その代償として通貨と軍隊と法律をそれらの領邦と統一することを議会から認められた。

アルソウム族 The Arthoums

南大陸の東端、ウジュホロドと呼ばれる土地から1000年ほど前に西方に移住した民族。現在はアルソウム連合王国を構成し、南大陸中央部に兄弟な立憲君主国家を築いている。

かつてウジュホロドの地を干ばつが襲い、アルソウム族は6人の屈強な若者を選んで移住先を探索させた。彼らは西方のディエブ川中下流域に豊かな土地を発見し、アルソウム族の半分を連れてこの地に移住した。これを「六祖西征」と呼び、この時に6人と彼らに従うアルソウム族との間で交わされたいくつかの契約が、アルソウム部族法の根幹をなす「大契約」となった。この「大契約」が今日ではアルソウム連合王国の憲法となっている。

六祖は筆頭のアバルサの他、モヤンバ、ヤムスクロ、マンガルメ、クンビア、ブレルの6人で、彼らの名前は今日、「アルソウムの六つの冠」としてアルソウム族の統合の象徴となっている。以下が六祖それぞれの紋章である。アルソウム族は名目上は必ずこれらの中のどれかの支族に属するとされている。

| 冠名 | アバルサ | モヤンバ | ヤムスクロ | マンガルメ | クンビア | ブレル |

| 紋章 | 梅 | 角笛 | 松明 | 蹄鉄 | 魚 | 稲穂 |

ウランゲリ族 Ulangeri Tribe

大ヤムスクロ南部の湖上に水上集落を作って生活している少数民族。全ての支族を合わせても人口は一万に満たないが、アルソウム連合王国の歴史の裏に深く関わっている民族でもある。本シリーズにはフラビアやイニシュアなど何人ものウランゲリ族が重要な役割を帯びて登場する。

エマオ王国 Kingdom of Emao

連合王国の南にある王国。古代に南大陸中央部各地に植民都市を建設した「帝国」の故地であり、エマオ語は現在も南大陸で最も有力な国際語となっている。人口は1200万人をやや超える程度。首都はウェトラ。かつて大ヤムスクロ湖北部の港湾都市ウアラプエを巡ってヤムスクロ王国と三度の戦争を経験したが、現在の連合王国との関係は概ね平穏である。

カルシ川 Karhusei River

南大陸最長の河川。中流域の大ヤムスクロ湖を含めた本流の長さは1000里(1700km)を超える。

源流は中央山塊のウルシュラク山付近と考えられている。ヤムスクロ王国、エマオ王国、バツェ王国を経て南極海に注ぐ。南大陸最古の文明とされるエマオ文明はこの大河の中下流で勃興し、南大陸中央部に広がった。また、アルソウム連合王国の「六冠の主」クルサ家の初代リトムルはこの川を遡上してアルソウム族の土地へとやってきた。

アルソウム族にとっては父親のイメージで語られることが多く、詩では「父なる川」「父なるカルシ川」と表現される。

連合王国の首都ゼルワはこの川の中流域の北端にあり、川港でありながらゼルワ港は貨物取扱い量・取り扱い額で世界最大の港である。

大ヤムスクロ湖以南のエマオ王国内では、カルセイ川と呼ばれている。

グディニャ君主国 Dominion of Ngdhiniya

連合王国から中央海を挟んだ北大陸にある君主制の国家。

現在のグディニャ大君位はモヤンバ王国にシラス伯爵位を持つランカラヤ家から分家したランカラヤ・グディニャ家が継承している。

こうした経緯からグディニャにはアルソウム族の貴族も多いが、人口的に主流派であるグディニャ人との間での対立も根深く、1550年にはグディニャ君主国東部で大反乱が発生した。この大反乱の最終段階で戦われたのが「トゥーバの戦い」で、イェビ=ジェミが双剣を手に入れて旅に出るきっかけとなった会戦である。

クルサ家 House of Khurtha

連合王国の半分を領有する一族。その莫大な資産と権力により、連合王国成立以降現在に至るまで「六冠の主」の地位を継承し続けている。現在の当主はクルサ・カヴェイア。

初代のクルサ・リトムルは大ヤムスクロ湖の南岸一帯を勢力圏とする豪族の妾の子であったが、一族内の内紛で破れたため郎党を引き連れて北上し、ヤムスクロ王国に帰順する。リトムルの孫のアヴァクがグアダムル男爵となり、その孫のリイラムの時に伯爵に昇爵。アンツィラバの乱の後の1175年に選挙によってクルサ・ユジールがヤムスクロ王となり、クルサ王朝が成立する。

クルサ・カルムが1410年に「アルソウムの六冠」全てを継承し、1417年にアルソウム連合王国が建国される。

一族の紋章は三つの頭部を持つ金色の竜、通称「三頭金竜」であるが、当主のみは「五頭黒竜」紋を用いる。

クルサ家の紋章が三頭金竜紋となった由来は『アルソウム年代記』に「グアダムル縁起」として記録されているが、何故当主のみが五頭黒竜紋を用いるのかを知るのは、歴代のクルサ家当主のみである。

双剣 ”IOLD” and “PERKHETIEE”, The Swords of Arthoum

由来

まるで意思を持っているかのように人々の間を動き回り、物語の進行に関わってくる二本の剣。

帝国歴1545年にゼルワ近郊の刀匠の工房で製作され、マハラビエ侯爵家に持ち込まれた。

マハラビエ侯爵家はこの長短二本の剣を即座に買い取り、識別番号「竜の〇一」を付与して保管。鍛造後の各種の試験では従来の最高グレード品である「狐」を越える結果であったため、「狐の〇一:マハラブ」ではなくこちらを当主用の正剣組にする案も出たが、刀身の見た目が不穏すぎたので却下された。

その後、使い道が決まらないまま邸内の武器庫に油漬けで保管されていたが、グウィルの陸軍入隊時に次期当主用正剣組「狐の〇二:デュ・グラウ」の代わりとして刀装具が施され、チェレク市、イグリム市へと運ばれた。イグリム市の兵営にグウィルが置き忘れたものが人手を経てイェビ=ジェミの手に渡り、最終的にはアリュタドマへと譲渡される。

諸元

双剣の刀身に使用されている金属は正体も出所も不明である。ピアマルカ家のゼルワ邸にあった二つの鉄鉱石(らしきもの)が1492年の競売を経てマハラビエ侯爵家に渡り、いつの間にか存在すら忘れ去られていたものを1544年に出入りの刀匠が発見、長短2本の剣として鍛造された。既に時代遅れとなっていた双剣式に合わせた仕様となったのは、侯爵家一族用の「マハラブ」「デュ・グラウ」に準じた

ゼルワ大橋爆破事件では、それなりに名のある刀匠が鍛えた黒衣の剣士の剣を一撃で叩き折っており、実は鋼鉄ではない未知の金属なのではないかと見るむきもある。長剣の刀身には渦巻き紋様、短剣の刀身には波のような紋様が浮き出ているが、何故そのような紋様が見えるのかも不明である。1558年にイェビ=ジェミがこれを持ってミンタカ山地に入った際には山一つを丸ごと焼き払うという恐るべき威力を発揮している。

アルソウム継承戦争の終結とともに完全に封印され、ゼルワ王宮内に新たに作られた「双剣の間」の祭壇で眠っている。

後世の人々からは畏れと敬意を込めて「アルソウムの双剣」あるいは単に「双剣」と呼ばれる。

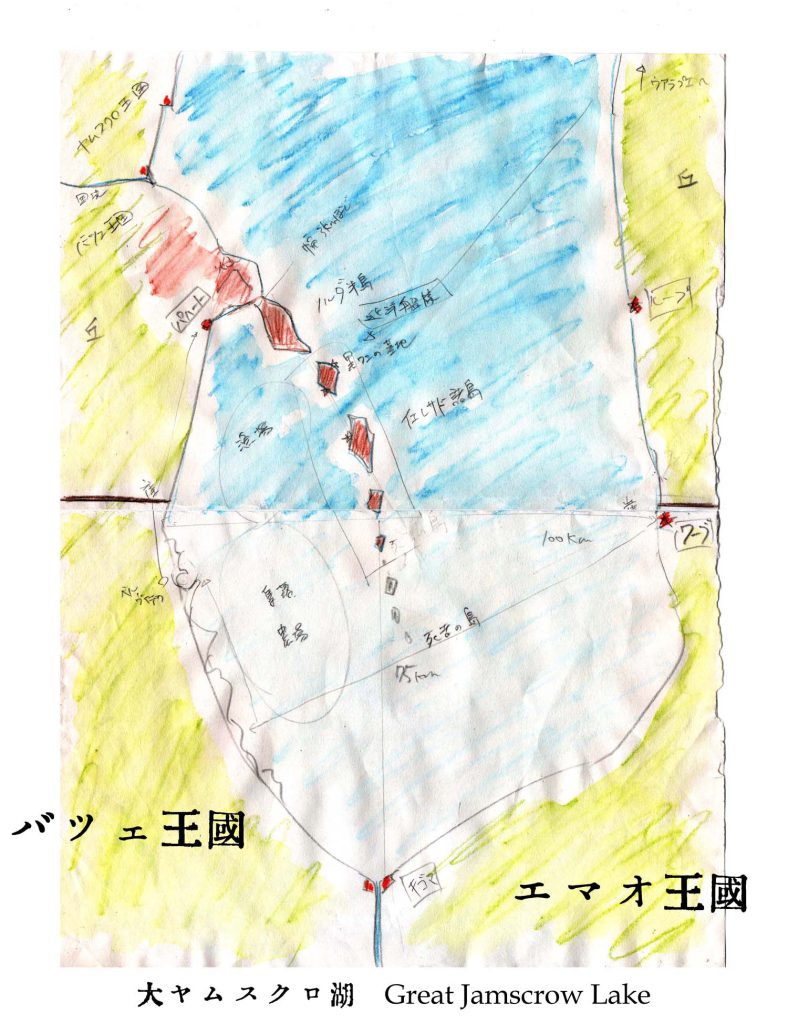

大ヤムスクロ湖 Great Jamscrow Lake

連合王国南西部にある巨大な湖。ヤムスクロ王国、エマオ王国、バツェ王国に囲まれており、中央部分は国際水域となっている。

南北150里(255km)、東西60里(102km)。地溝帯に水が溜まった構造湖で、特に北半分の水深は非常に深い。西岸の中程にはノルダ半島が突き出ており、そこから南東方向にイェレサド諸島と呼ばれる島々が連なっている。ノルダ半島から南ではあちこちに温泉が湧出している。

イェレサド諸島周辺から西岸にかけてはウランゲリ族と名乗る水上生活の民の集落が分布しており、近年ではこれらの水上集落を観光資源化する動きもある。エマオ王国やバツェ王国ではこの湖は北湖と呼ばれている。

ディエブ川 River of Dhievou

連合王国の東半分を貫いて流れる大河。本流の長さはおよそ580里(986km)、全ての支流を合わせた長さはわかっていないが、1500里に達するのではないかとの見方もある。水源はクンビア大公国のサイナブオール山。

「十万の谷の地」とも呼ばれるクンビア大公北部の山岳地帯から集まった支流がアルメル市の北で合流し、レナ市の南に広がる「帆立野」扇状地帯を経てアバルサ平野へと注ぐ。アバルサ平野にはレナ、マレブ、チェレクという三つの大都市がディエブ川沿いに並ぶほか、無数の村落が点在している。またディエブ川の河口付近は巨大な三角州を形成している。

はるか東方のウジュホロドの地から移動してきた古代アルソウム族が最初に入植したのがこのアバルサ平野であることから、アルソウム族にとっては最も思い入れの深い川であり、詩作では「母なるディエブ川」あるいは単に「母なる川」と呼ばれる。

中下流域では水稲耕作が盛んに行われているほか、中央海の海上交通と連合王国の首都を繋ぐ物流の大動脈でもあり、1555年には河口から60里ほど遡った場所に新たな物流ハブ港としてクヒア港が開港した。

バツェ王国 Kingdom of Batzhee

連合王国の南西で国境を接する王国。近年、連合王国とは紛争が絶えず、1551年から1556年にかけての湖賊紛争、1559年のモディーチェリ戦争と立て続けに軍事衝突が発生した。

ブレニ王国 Kingdom of Breni

連合王国の西にある王国。近年、内戦が続いており、各地に軍閥が割拠しているような状態である。

マハラビエ侯爵家 Marquess of Maharavie

ディエブ川下流域に広大な領地を持つ大貴族。現在の家名はシムロン家で、当主はシムロン・ジャグリア。連合王国でも屈指の名家の一つ。

次期当主シムロン・グウィルは従属爵位の一つイスベル子爵を借用して名乗っている。またジャグリアの兄ツァルガは学者になりたいがために爵位を弟に譲った人物である。

現在はグウィルが侯爵家の最高経営責任者となっており、経営形態は地代収入中心の旧来の貴族から金融業・商業へと急速に変化している。1561年の時点ではマハラビエ侯爵家の収入の半分以上は金利収入であるとされ、持株会社を中核とした複合企業体を構築していると推測される。

山の兄弟 The Brotherhood of Our Mountains

連合王国の低山に棲む謎の集団。

山賊と見られることも多いが、実際にはアルソウム族来住以前からの伝統を受け継ぐ宗教団体であり、また少数民族でもある。連合王国では正式には「アタルテア王子と女神パルセノイの末裔である山の人々」と呼ばれている。

クルサ家とはとある古い約束によって友好関係が成立しており、その開祖パルセノイ女神の直系の子孫とされるブレイは、密かに王族として扱われている。

公認四宗派

連合王国議会に議席を与えられている宗派。ギベオン教、アサブ教、ウアカパ派、新ウアカパ派の四つがこれにあたる。どの宗派も南大陸中央部で広く信仰されており、連合王国の外にも信徒は多い。また、これら四宗派以外の宗教の信仰も禁止されているわけではない。